К началу Великой Отечественной войны в стране работали семь региональных институтов переливания крови, 170 станций и 1778 кабинетов переливания крови. Из истории НМИЦ гематологии Минздрава России.

Кровь для фронта. Как все начиналось

Кровь для фронта. Как все начиналось

Центральный институт гематологии и переливания крови им. А. А. Богданова (ЦИПК) задолго до начала Великой Отечественной войны озаботился темами переливания крови на войне и проблемой консервации. Еще в 1932 году на XII Всесоюзном съезде хирургов директор ЦИПК А. А. Багдасаров говорил, что служба крови будет считаться готовой к работе в военных условиях, если: 1) весь личный состав армии, флота и населения будет обследован на групповую принадлежность, 2) будут подготовлены военные и гражданские врачи, 3) будет решена проблема донорства и консервирования крови.

Кровь была ценнейшим и трудно добываемым ресурсом: чтобы получить 100 литров, нужно 250-300 доноров. Одним из решений был предложенный в 1939 году ЦИПК способ высушивания плазмы и сыворотки крови в вакууме: их можно было транспортировать и хранить даже при комнатной температуре, а при разведении раствором глюкозы они не уступали нативной плазме.

Консервация крови

Проблема консервирования крови, имевшая решающее значение для организации трансфузий в условиях боевых действий, была в основном решена в 1930-е. Мировое первенство принадлежит советским врачам. Первое в СССР переливание консервированной крови провел в 1930 году Давид Натанович Беленький, а первые растворы для консервации разработали в Центральном институте переливания крови. Это были глюкозо-цитратный консервирующий раствор (рецепт № 1 ЦИПК), позволявший сохранять кровь без гемолиза до 20 дней. Сотрудники института презентовали новую методику в 1935 году на Международном конгрессе в Риме и в 1937 году на конгрессе в Париже. Успешная методика консервирования крови в значительной степени стала поворотным пунктом в истории медицины, причем не только фронтовой. Еще до начала Великой Отечественной войны переливание консервированной крови на 90% заменило в ЦИПК трансфузии свежезаготовленной на цитрате крови.

Другой важный вопрос – доставка консервированной крови: «Мы сконструировали изотермические ящики, позволяющие хранить и перевозить консервированную кровь при любых температурных условиях, соорудили особый парашют и укладки, которые позволяют сбрасывать консервированную кровь с самолетов, находящихся на различной высоте. Таким образом разрешен вопрос снабжения кровью пунктов, лишенных посадочных площадок для самолетов», – писал А. А. Багдасаров в 1936 году.

Вооруженные столкновения 1938-1940 годов

Вооруженные столкновения 1938-1940 годов

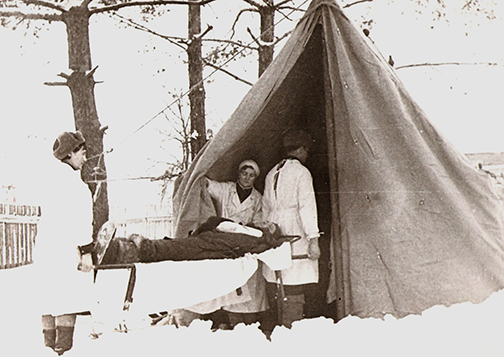

Первый опыт переливания крови в военных условиях был получен во время столкновений с армией Японии у озера Хасан и реки Халхин-Гол в 1938 и 1939 годах. А. А. Багдасаров разработал систему снабжения кровью района боевых действий, которая именно там прошла проверку. Консервированную кровь заготавливали на тыловых станциях в Иркутске, Улан-Уде, Чите и на третий после заготовки день отправляли самолетом в сопровождении дружинниц в один из госпиталей, где была создана группа распределения крови во главе с хирургом. Там кровь просматривали и регистрировали, а затем санитарным транспортом, используя изотермические ящики, направляли в дивизионные медицинские пункты и госпитали.

В сражениях у озера Хасан пользовались в основном консервированной кровью. Сотрудник ЦИПК Петр Лазаревич Сельцовский, который в тяжелейшие первые месяцы Великой Отечественной войны будет руководить головным отделением ЦИПК, снабжавшим кровью Западный фронт, а к концу войны станет главным хирургом Военно-воздушных сил, разработал специальную ампулу для консервирования и переливания крови. Уже в боях на реке Халхин-Гол она очень хорошо себя зарекомендовала и потом широко использовалась.

К началу Советско-финляндской войны 1939-1940 годов задача заготовки крови была возложена на ближайшие к фронту институты переливания крови, в данном случае – Ленинградский. За 100 дней войны он принял 60 тысяч доноров, объем работы по сравнению с мирным временем вырос в 20 раз. Донорский отдел Ленинградского института переливания крови создал поточную систему обследования: непрерывно работали три бригады, бравшие кровь для серологических исследований, штат лабораторий был существенно увеличен. Ленинградский институт отправил в медицинские учреждения на Карельском перешейке 24 тысячи банок и ампул с консервированной кровью. Много крови заготовил ЦИПК и Петрозаводская станция. За 100 дней войны перелили 8 тонн крови.

После Советско-финляндской войны 5-6 мая 1940 года прошла специальная конференция хирургов, на которой приняли несколько решений, касающихся трансфузий: 1) обучить всех врачей не хирургов и медицинских сестер технике переливания крови, 2) создать в санитарных учреждениях фронта службу переливания крови, 3) обеспечить армию достаточным количеством ампул с кровезамещающими растворами. Исполнением этих решений занимался в основном ЦИПК и его филиалы по всей стране.

К началу Великой Отечественной войны, по данным А. А. Багдасарова, в стране действовала лучшая в мире служба крови: семь институтов, 170 станций, 1778 кабинетов переливания крови.

Подготовила: Инесса Плескачевская